近日,中国农业科学院植物保护研究所农业入侵生物预防与监控创新团队在《Entomologia Generalis》(中科院一区Top, IF:4.6)期刊上发表题为“Adaptive strategies in parasitoid wasps: implications for enhanced biological control”的综述论文。该研究系统总结了寄生蜂在交配、产卵、寄主免疫防御及营养获取等方面的繁殖适应性策略,揭示了寄生蜂如何在复杂环境中最大化繁殖适合度,并进一步探讨了其在农业害虫生物防治中的应用潜力。

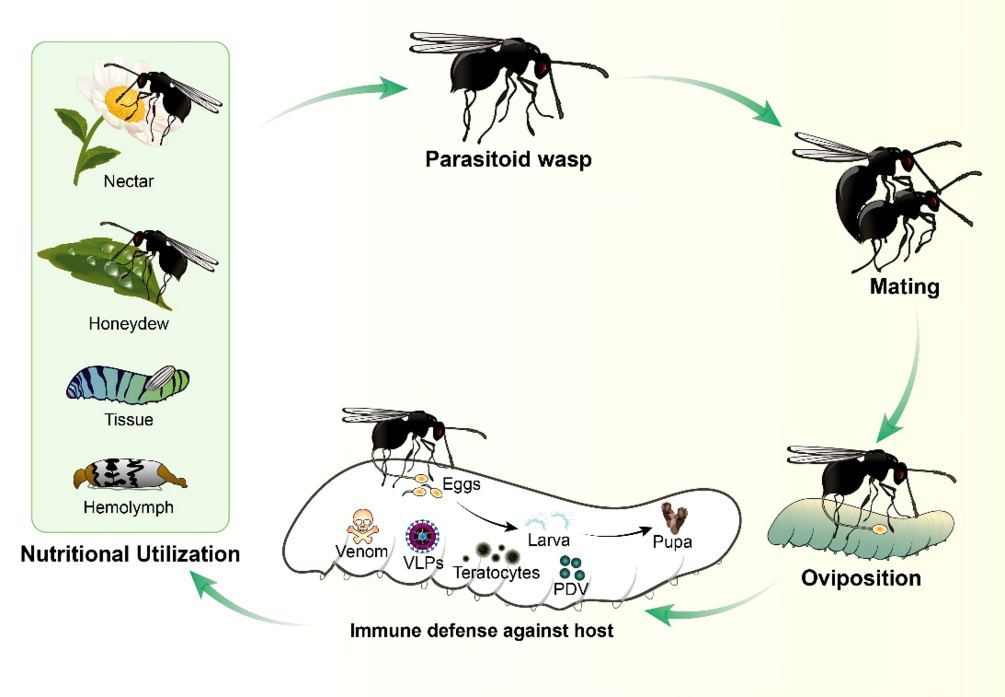

寄生蜂是重要的天敌昆虫,部分种类兼具寄生与捕食特征,在害虫种群调控和生态系统平衡维持中发挥着不可替代的作用。论文指出,寄生蜂通过多样化的行为和生理机制实现了高效的繁殖适应,例如,多次交配、避免近亲交配与灵活的性别分配机制有助于维持种群稳定;雌蜂在竞争压力下根据寄主质量灵活调整产卵行为的产卵决策;毒液、多分DNA病毒及卵巢蛋白等效应分子帮助突破寄主免疫屏障。此外,寄生蜂在营养利用方面也表现出高度的灵活性,不仅能利用寄主组织和血淋巴,还可摄取蜜露、花蜜等非寄主营养,并通过重编程寄主代谢来弥补自身合成能力不足。

在此基础上,论文就三种生物防治模式分别提出提升寄生蜂应用效果的路径。在经典生物防治(Classical biological control)中,通过深入解析寄生蜂的适应性进化机制,提高对引入种群的生态适应性评估和风险预测能力,实现更精准、更安全的物种引进。增强型生物防治(Augmentative biological control)方面,结合规模化繁育、信息素调控、雌雄比例优化以及基因组编辑等新技术,提升寄生蜂的繁殖力与防控效率。在保护性生物防治(Conservation biological control)中,通过配置功能植物、补充蜜源和改善田间栖息地,为寄生蜂提供营养和生境支持,增强其在田间的持久性和生态服务功能。

论文最后指出,随着多组学与行为生态学方法的快速发展,未来可在“分子机制—生态调控—应用转化”三个层面形成系统性框架,推动寄生蜂的实验室研究更快向精准型、可持续的田间生物防治转化,为绿色农业和粮食安全提供支撑。

中国农业科学院植物保护研究所博士后满孝明为论文第一作者,杨念婉研究员为通讯作者。比利时列日大学Francis Frédéric教授、Rudy Caparros Megido副教授,植保所万方浩研究员、刘万学研究员为该研究和论文撰写提供了支持和重要指导。研究得到了国家重点研发计划(2023YFC2605200)和天山英才青年科技拔尖人才专项(2022TSYCCX0084)等项目资助。