今日中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队联合荷兰瓦赫宁根大学病毒学实验室受邀在Plant Communications (IF=11.6)发表综述文章,题为“Antiviral RNA interference in plants: increasing complexity and intertwining with other biological processes”,系统总结了RNAi在植物抗病毒中的经典机制、新发现的复杂网络,以及其在农业应用中的前景。

植物病毒病害是农业生产中的“隐形杀手”,给全球粮食、蔬菜安全带来巨大威胁。面对复杂多变的病毒,植物并非“坐以待毙”,而是进化出了一套精巧的免疫武器,其中最核心的一环就是RNA干扰(RNA interference, RNAi)。

一、RNA干扰:植物的天然防御体系

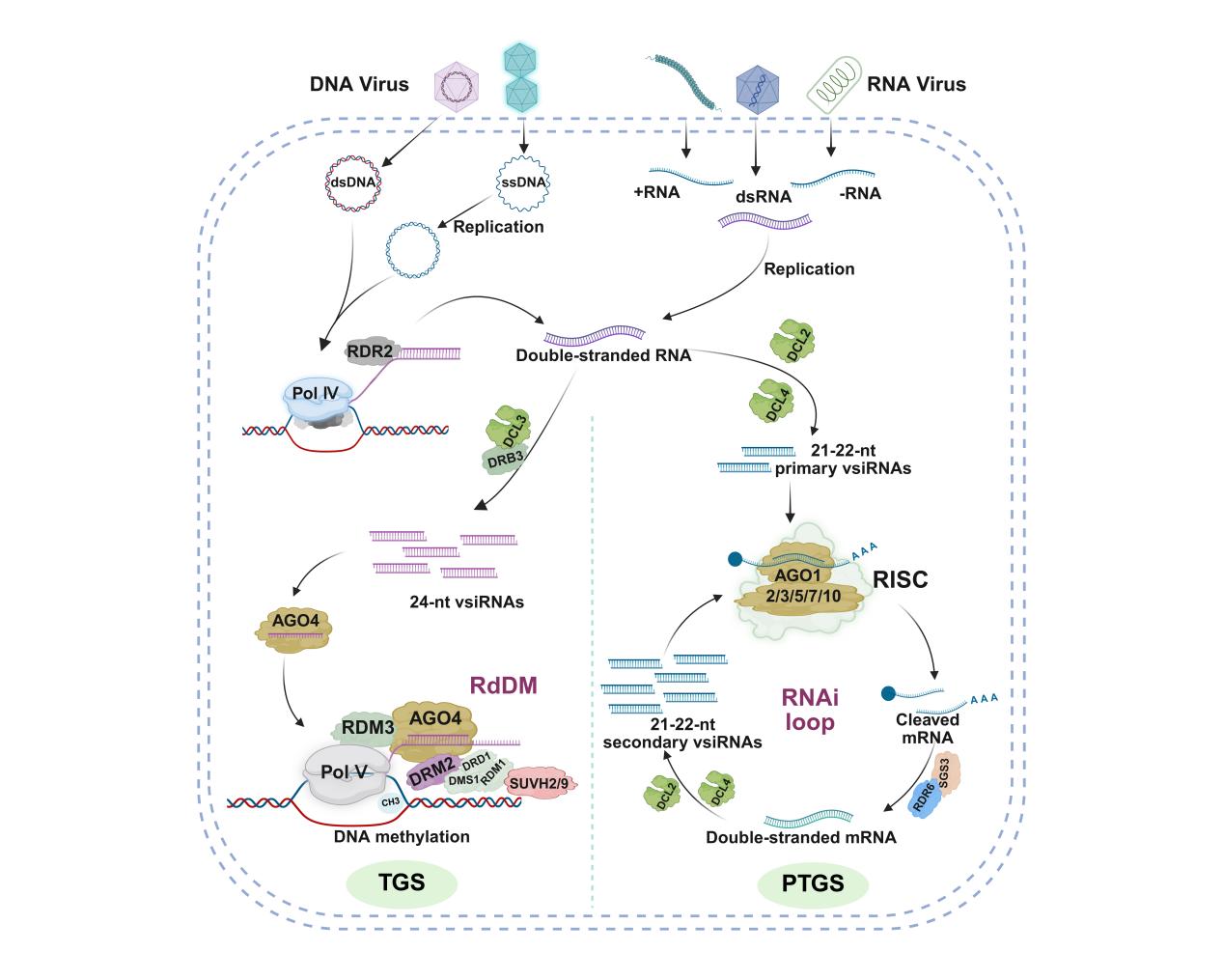

RNA干扰(RNAi)是植物抵御病毒入侵的第一道防线(图1)。其经典模式主要包括两条分支:

PTGS(转录后基因沉默):病毒RNA进入细胞后,Dicer-like蛋白(DCLs)会将病毒双链RNA切割成21–22个碱基的小干扰RNA(vsiRNAs)。这些vsiRNAs被装载到Argonaute蛋白(AGO1/2)中,组成“RNA沉默复合体”(RISC),精准识别、切割病毒RNA,从而阻止其翻译和复制。

RdDM(转录水平基因沉默):当病毒DNA或复制过程产生的双链RNA出现时,DCL3会加工生成24个碱基的vsiRNAs,这些小RNA通过AGO4招募DNA甲基转移酶,诱导病毒DNA甲基化,抑制病毒基因转录。

此外,RNA依赖的RNA聚合酶(RDRs)还能利用异常的病毒RNA作为模板,合成更多的双链RNA,从而扩大siRNA的产生,形成正反馈的信号放大机制。这些RNAi信号还可以通过胞间连丝和韧皮部系统性传播,保护远端未感染的组织。

图1. 植物抗病毒RNAi的经典模型

二、超越经典:非典型RNAi通路、RNA调控因子的出现

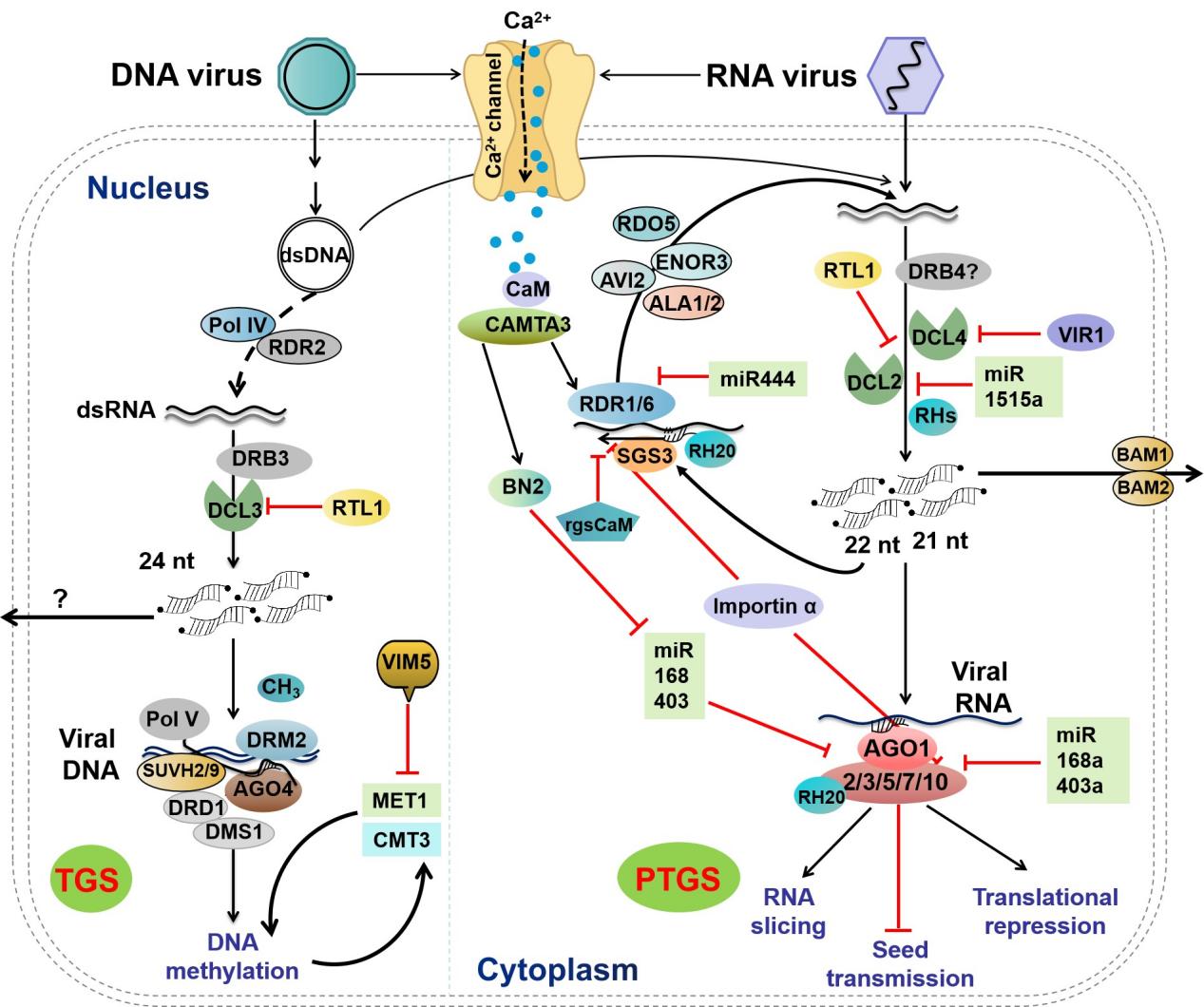

过去,人们以为RNAi的抗病毒机制相对固定,但近年来的研究发现,植物体内还存在非典型(non-canonical)RNAi途径。这些新路径可能产生不同大小的小RNA,或以非传统方式参与抗病毒。与此同时,很多新的RNAi调控因子不断被鉴定与解析((图2)。这些发现说明,RNAi并非单一路径、固定的效应蛋白参与,而是一个多层次、动态演化的防御网络。

图2. RNAi途径因子和新型调控因子在植物抗病毒中的作用

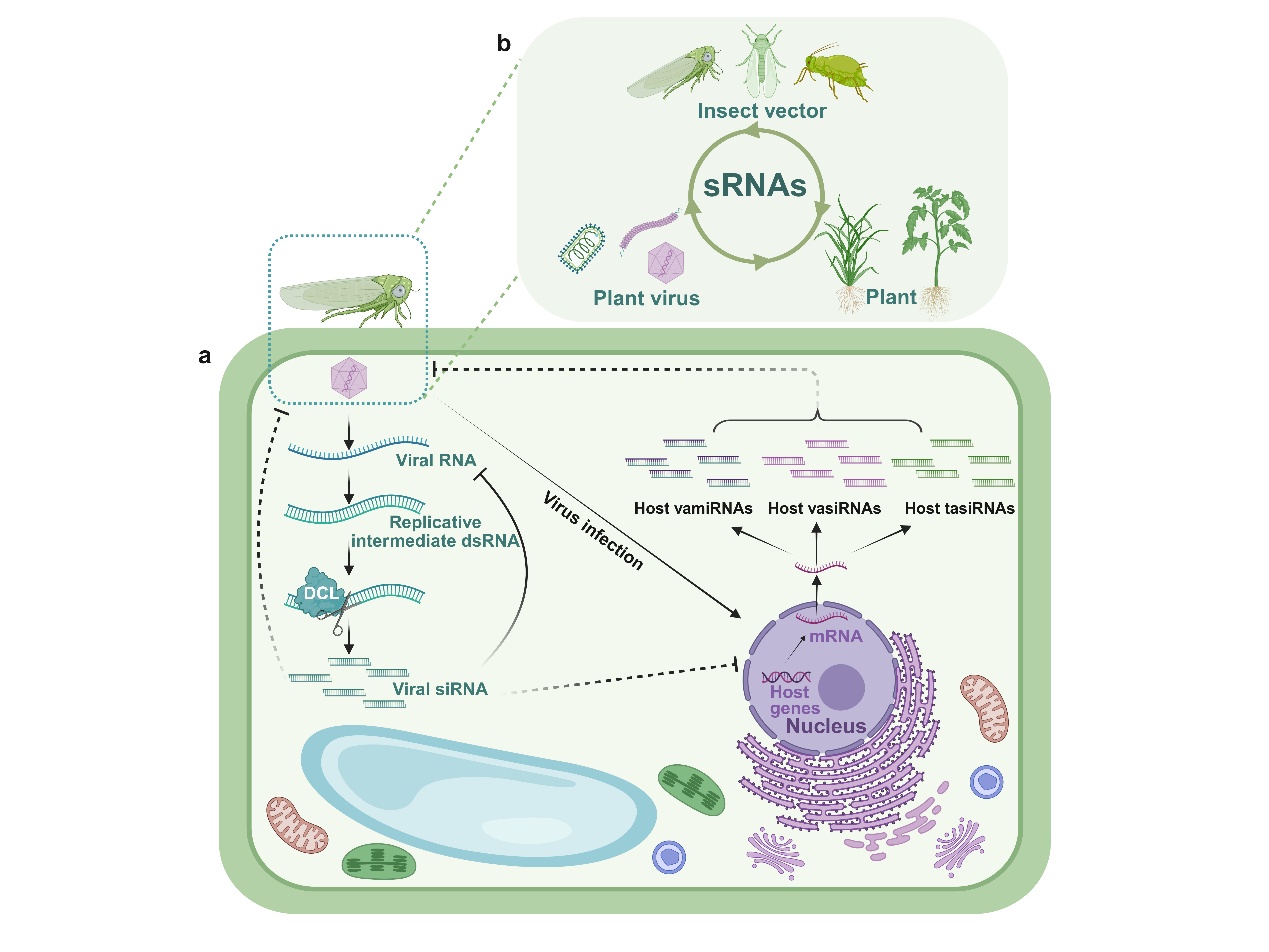

三、攻防博弈:宿主与病毒的“军备竞赛”

病毒并不会束手就擒,它们演化出一系列RNA沉默抑制子(RSS)来对抗RNAi。与此同时,植物体内也不断发现新的正调控和负调控因子,调节RNAi,从而决定病毒感染的结局(图2, 3)。更有趣的是,小RNA不仅影响植物自身,还可能跨越物种屏障,作用于病毒甚至昆虫传播媒介,构建起植物-病毒-昆虫的三方互作网络(图3)。

图3. 植物-病毒-昆虫之间的小RNA跨界模型

四、应用前景:从实验室到田间

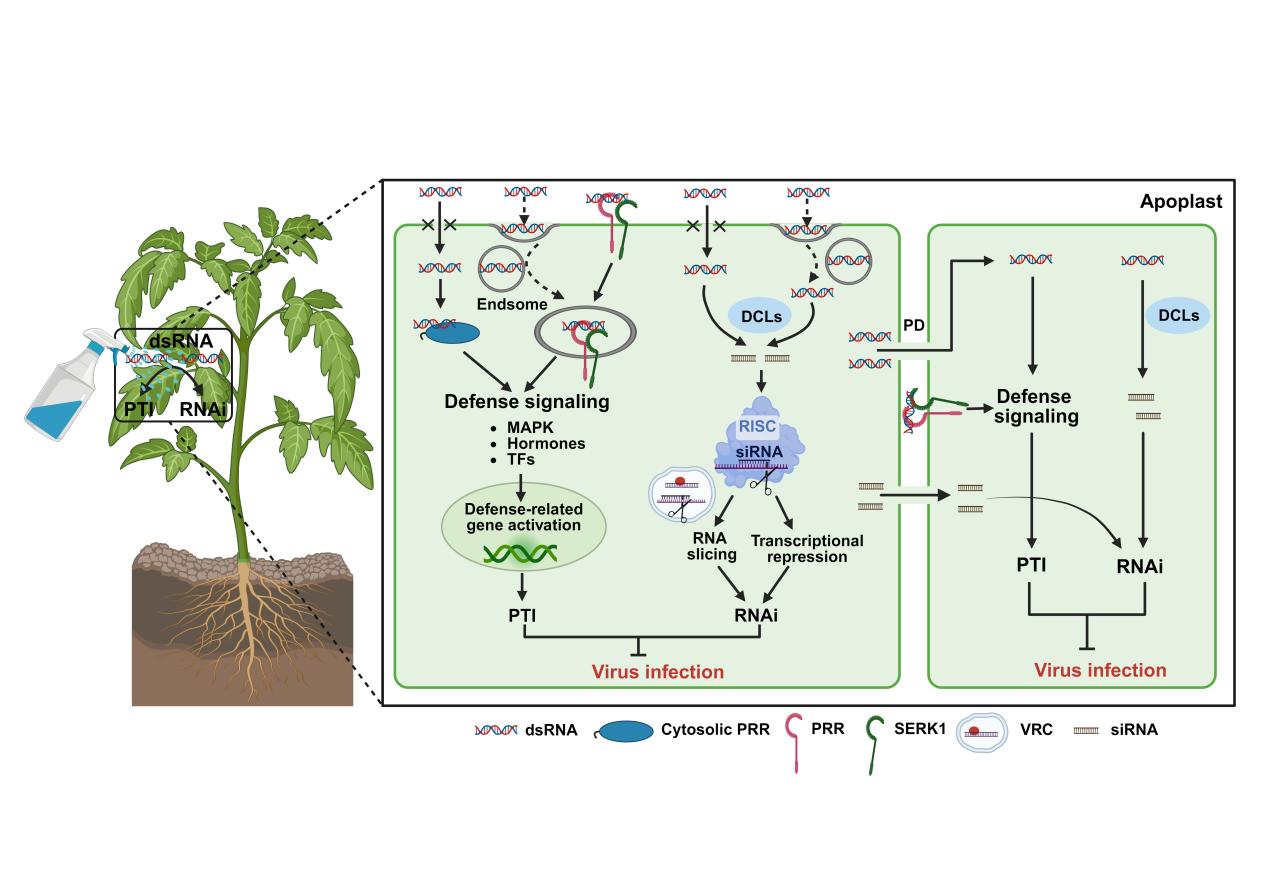

RNAi研究不仅深化了我们对植物免疫的理解,也为农业应用开辟了新思路。除了传统的转基因抗病毒策略,近年来兴起的外源dsRNA喷洒技术备受关注。通过向作物叶片喷洒合成的双链RNA,可以激活植物RNAi或PTI相关免疫,从而实现“绿色、环保”的作物保护。不过,外源dsRNA进入植物细胞后是如何被加工利用的,目前仍存在许多未解之谜。

图4. 外源dsRNA诱导RNAi与PTI双重免疫反应的模型

RNA干扰不仅是植物抵御病毒的重要机制,还深度交织在激素信号、逆境适应乃至跨物种互作中。随着更多非典型RNAi途径和新调控因子的发现,我们对这一“重要武器”的认识正在不断加深。未来,RNAi有望为作物抗病育种和可持续农业提供更加高效、精准的解决方案。

中国农业科学院植物保护研究所李.方方研究员、博士后李雪为论文的共同第一作者,中国农业科学院植物保护研究所李.方方研究员、荷兰瓦赫宁根大学Richard Kormelink教授和中国农业科学院植物保护研究所/浙江大学周雪平教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金支持。