近日,植保所农业入侵生物预防与监控创新团队在国际知名昆虫学期刊《Journal of Pest Science》上发表了题为“Modeling the spread patterns and climatic niche dynamics of the tomato leaf miner Tuta absoluta following its invasion of China”的研究论文。该研究基于长达六年的全国范围系统监测数据,首次揭示了全球重要外来入侵害虫——番茄潜叶蛾在我国的传播扩散规及其对气候生态位的适应性变化,为制定精准的生物安全防控措施和动态管理策略提供了关键科学支撑。

番茄潜叶蛾是一种全球性入侵害虫,对番茄等茄科作物构成严重威胁,严重时可导致80%-100%的产量损失。自2017年和2018年分别在我国新疆和云南发现以来,该害虫已迅速扩散至全国20余个省份,对我国番茄等茄科作物健康生产构成严峻挑战。然而,其在我国的具体扩散路径和在新环境下的适应性变化仍不是很清楚。

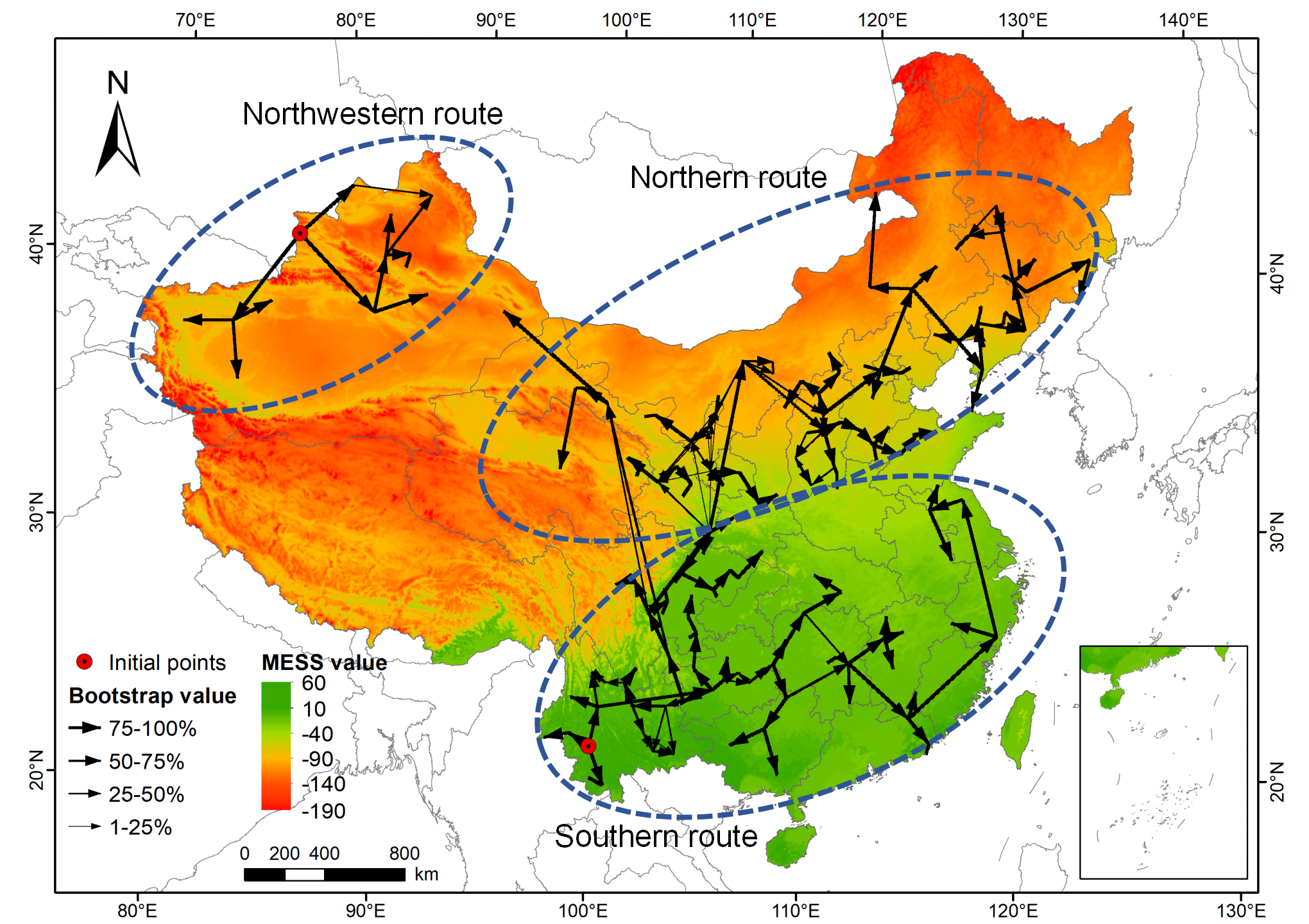

基于2018-2024年全国范围系统监测数据,采用最小成本树(Minimum Cost Arborescence, MCA)算法重建了番茄潜叶蛾在我国的入侵扩散路径。研究发现番茄潜叶蛾在中国的扩张呈现出源自新疆和云南的“双源入侵”模式。源自云南的种群又进一步分化出两条主要扩散路径:一条是向东部沿海地区扩散的“南方路线”,另一条是向北直至东北地区的“北方路线”。相比之下,新疆种群的扩散则主要位于西北区域内。同时,该害虫在我国表现出极强的扩散能力,中位扩散速率高达1 098.79米/天。实际扩散路线长度和随机模拟结果的对比表明,番茄潜叶蛾扩散过程存在显著的远距离传播事件,这很可能与人类活动,特别是受侵染的番茄果实、种苗及其包装材料、运输工具的商业贸易运输有关。

图1. 番茄潜叶蛾在中国的扩散历史重建

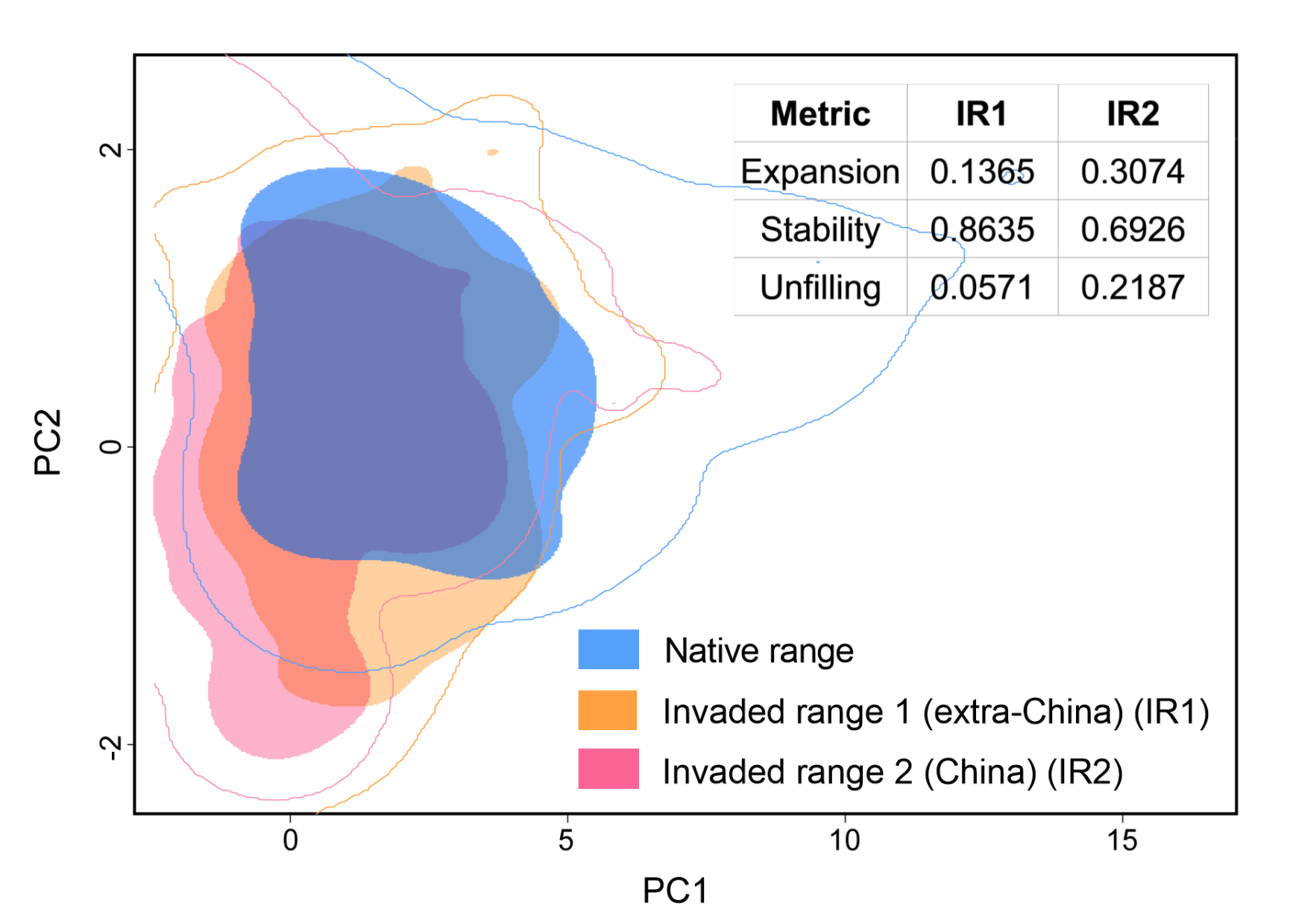

进一步通过比较原产地南美洲种群、中国以外入侵区种群与中国入侵区种群的气候生态位,运用COUE框架(Centroid shift,Overlap,Unfilling,Expansion)定量解析了番茄潜叶蛾生态位的动态变化。研究发现番茄潜叶蛾在入侵中国的过程中,其气候生态位发生了显著的扩张。与在原产地南美洲和其他早期入侵区相比,在中国的种群表现出更强的环境适应能力,能够在更广泛的温度和降水条件下定殖。这证实了该害虫正在适应我国相对更寒冷和更干旱的气候区,这也合理解释了其向北方温带地区的持续扩散现象。

图2. 番茄潜叶蛾的气候生态位动态分析

这项研究首次系统揭示了番茄潜叶蛾在我国的传播路径和生态适应性变化,证实了人为介导的远距离传播和入侵过程中的生态位扩展是其在我国快速蔓延的关键驱动因素。研究成果不仅丰富了对该害虫入侵扩散机制认识,也为我国制定更具针对性的监测预警和分区治理策略提供了科学依据。

植保所在站博士后薛延韬为论文第一作者,张桂芬研究员和张毅波研究员为通讯作者。植保所黄聪副研究员、冼晓青副研究员、刘万学研究员、万方浩研究员,以及法国国家农业、食品与环境研究院Nicolas Desneux教授参与了本研究的部分工作。本研究得到了国家重点研发计划(2021YFD1400200)和云南省国际联合创新平台项目(202303AP140018)的资助。

文章链接: