近日,中国农业科学院植物保护研究所农药应用风险控制创新团队在自然指数期刊Environmental Science & Technology上发表了题为“From Water to Water: Insight into the Translocation of Pesticides from Plant Rhizosphere Solution to Leaf Guttation and the Associated Ecological Risks”的研究论文,首次揭示了农药从植物“根际水”转运至叶部“吐水”的动态分配平衡过程、转运和累积机制、关键控制因素以及对蜜蜂的潜在生态风险,为科学控制农药应用对以吐水作为水源/营养源的有益昆虫的生态风险提供新视角。

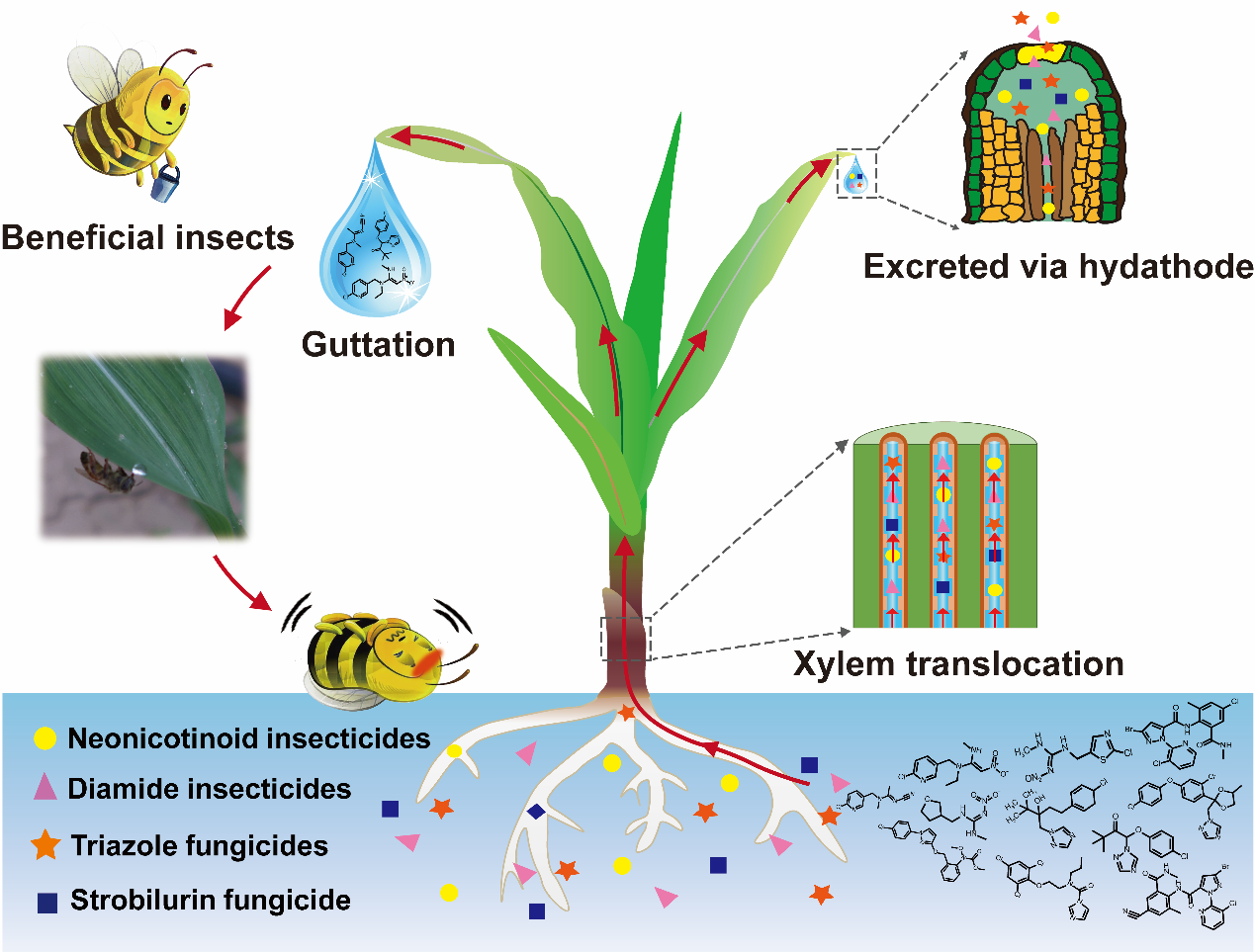

植物吐水是一种自然的生理现象,普遍存在于玉米、小麦、蔬菜和瓜果等维管系统发达的植物中,由于其含有丰富的糖类、蛋白质和矿物质等,是许多有益昆虫重要的水源和营养源。近年来,田间实验证实作物吐水中存在着农药残留,其也被认为是蜜蜂等有益昆虫暴露农药的一种新途径。然而,目前关于农药如何从植物根际转运至叶部吐水中的机制仍不清晰,存在潜在生态风险。

本研究以吐水量大的玉米为典型作物,系统分析了吡虫啉、啶虫脒、戊唑醇等 15 种不同理化性质的农药在植物根际水-玉米植株-叶部吐水中的吸收、转运和分布过程。结果表明,15种农药均能被玉米植株持续高效的转运至吐水中,且符合从快(0-5d)到慢(5-14d)的一级动力学模型。研究发现玉米吐水中农药与木质部汁液中农药的浓度呈高度正相关(R2 = 0.43-0.84),表明木质部汁液中的农药是吐水中农药的重要来源。研究首次阐明农药在吐水中的累积与其疏水性(Kow)存在两段式关系:(1)水溶性较高的农药(log Kow < 3)从根际水转运至吐水中的过程几乎不受Kow影响,也即吐水中农药浓度≈根际水农药浓度;(2)而脂溶性较高的农药(log Kow > 3)转移至吐水中的能力随其log Kow增大而减弱(R2 = 0.71)。此外,由于吐水中含多种农药残留,发现极低农药污染的吐水(如∑600 μg/L)喂食蜜蜂可导致其死亡率高达93%。本研究首次构建了植物吐水中农药累积的预测模型、明确其转运分配机制和形成的关键控制因素,为合理控制作物吐水中的农药残留生态风险提供了科学依据。

中国农业科学院植物保护研究所为论文的完成单位,硕士研究生夏北齐为论文第一作者,李 远播研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金面上项目(32372608)和院创新工程项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.3c10925