近日,中国农业科学院植物保护研究所农药应用风险控制创新团队通过整合非靶向筛查(NTS)与定量构效关系模型,系统解析了典型酰胺类除草剂丁草胺在我国典型水土环境中的降解动力学、转化路径及其转化产物的生态毒性效应。相关研究结果发表在环境TOP期刊(Environment International IF:10.3)上,为农药环境降解行为研究提供思路和参考。

丁草胺(Butachlor)作为全球稻田系统广泛使用的氯乙酰胺类除草剂,其环境残留及转化产物对非靶标生物的潜在毒性长期未被充分认知。传统研究多关注母体化合物的环境行为,而对其转化产物的毒性及生态风险缺乏系统评估,可能导致实际风险的低估。

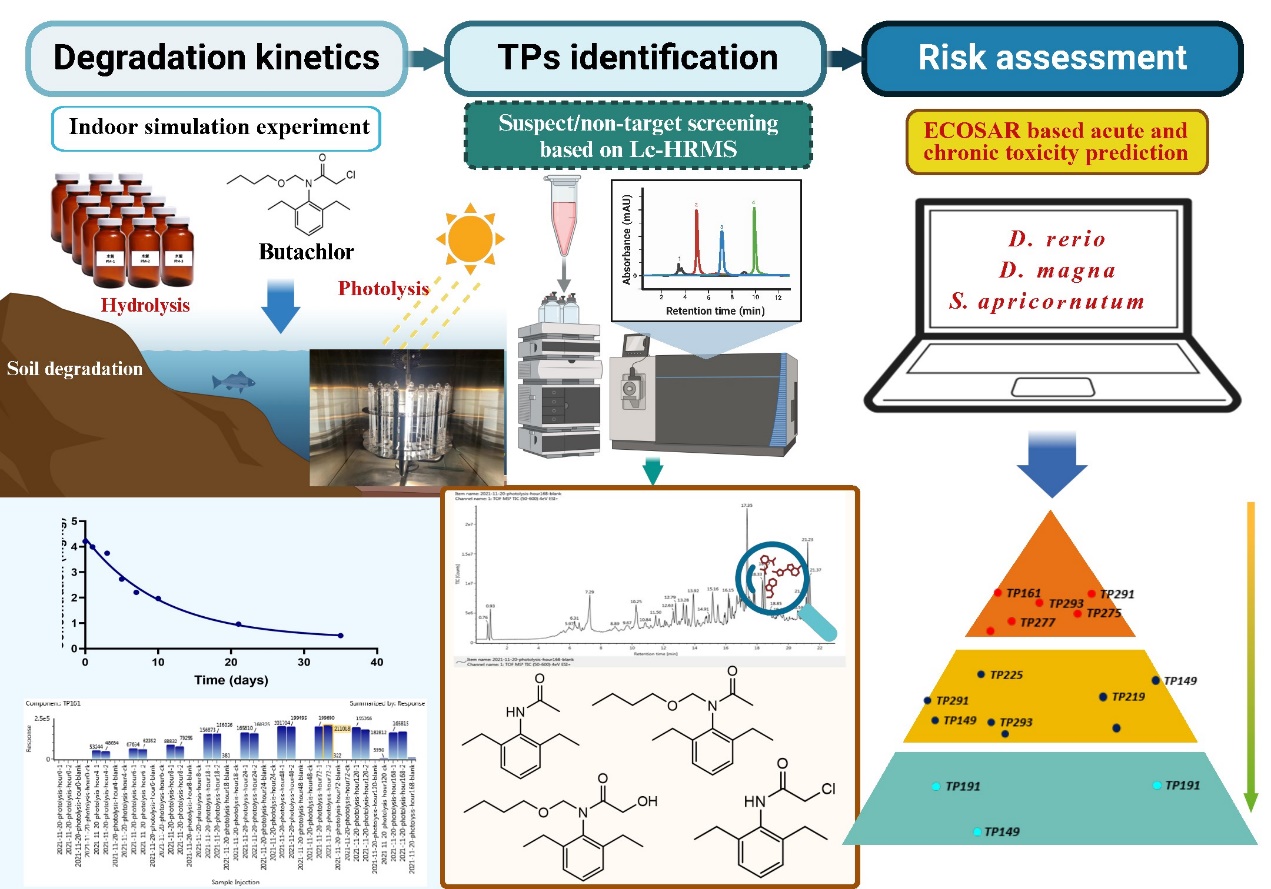

本研究通过实验室模拟丁草胺在不同环境条件(水解、光解及土壤降解)下的降解过程,结合超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱,借助UNIFI数据处理平台,共鉴定出10种转化产物,其中TP191、TP225、TP277和TP293通过合成标准品予以确证。降解途径涵盖脱氯、羟基化、N-脱烷基化等关键反应,进一步采用密度泛函理论(DFT)计算揭示了C-Cl键均裂与异裂的过渡态能垒(34.9 kcal/mol),论证了母体化合物脱氯路径的热力学自发性和环境可行性,为深入理解丁草胺在环境介质中的转化机理奠定了基础。同时,通过活体毒性试验证实了TP225对赤子爱胜蚓(Eisenia foetida)暴露14天的急性毒性表现为低毒(LC50>50 mg/kg)。QSAR模拟结果显示TP293对斑马鱼(Danio rerio)的慢性毒性阈值为0.025 mg/L,慢性毒性高于母体化合物(0.034 mg/L)且属于高毒范畴。因此,建议在进一步评估中应充分考虑这些预测结果,同时农药环境风险评估应从单一母体化合物拓展至转化产物,相关成果为农药环境风险精准管理提供了方法论支持。

中国农业科学院植物保护研究所为论文的第一完成单位,中比联培博士生陈风为论文第一作者,刘新刚研究员和吴迟副研究员为通讯作者。该研究得到国家重点研发计划(2024YFD1701101)和国家自然科学基金(32202367、32072466)的资助。

图:丁草胺水土环境转化产物解析及其水生生态毒性评估