近日,中国农业科学院植物保护研究所抗虫功能基因研究与利用创新团队与农业基因组研究所、挪威科技大学、德国马克斯.普朗克研究所等单位联合在《国家科学评论(National Science Review)》(IF=17.1)上在线发表题为“Carbon dioxide drives oviposition in Helicoverpa armigera”的研究论文。该研究发现了二氧化碳(CO2)作为关键化学信号调控棉铃虫的产卵行为,并对三个味觉受体共同介导棉铃虫对CO2的感知和行为响应的分子和神经机制进行了系统阐述,扩展了对CO2生态学意义的认识。

自工业革命以来,大气CO2浓度已从278 ppm急剧上升至420 ppm(2023年),这种变化正在通过改变温度、降水等气候因子深刻重塑生态系统格局。昆虫作为地球上多样性最丰富的生物类群,在生态系统中具有不可替代的作用,其生命活动对CO2浓度变化异常敏感。多种昆虫已进化出特定的味觉受体来感知CO2浓度变化,进而影响其觅食、避害等行为策略。然而,CO2如何调控昆虫繁殖行为(尤其是产卵行为)这个关键科学问题尚未明确。

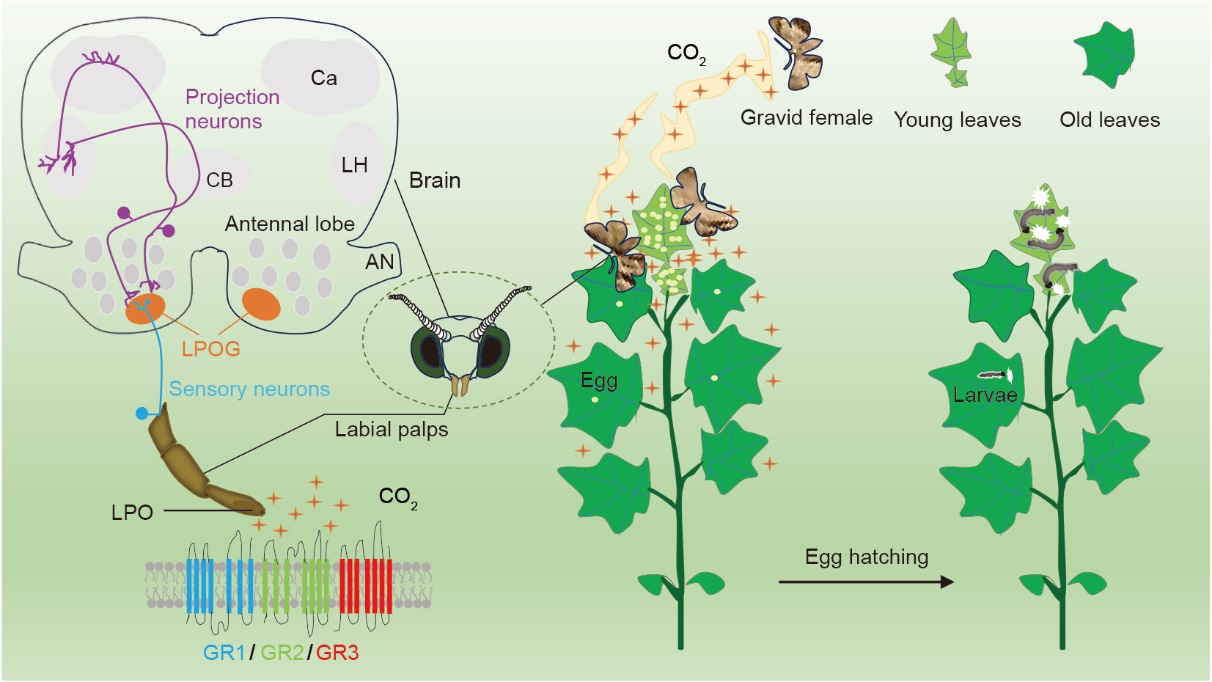

该研究发现棉铃虫利用植物释放的CO2作为产卵信号,优先选择CO2浓度较高的幼嫩叶片产卵。这一产卵策略可以显著提升后代适应性,表现为后代幼虫生长发育速率和存活率显著提高。当模拟未来大气环境将CO2浓度升高至1000 ppm条件下,雌虫对幼嫩叶片的产卵偏好性显著降低,揭示了CO2浓度上升对昆虫种群繁衍的潜在影响。进一步对CO2调控产卵行为的机制进行研究,成功鉴定出下唇须中特异性表达的三个味觉受体(HarmGR1、HarmGR2、HarmGR3)共同介导了棉铃虫对CO2的感知,受体激活引起的外周信号投射至触角叶的下唇须陷窝器嗅小球,并进一步传递至大脑的高级神经中枢,引起CO2响应行为。利用CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除任一受体都会导致棉铃虫丧失CO2感知能力,进而破环其基于CO2梯度选择最优产卵位点的行为策略。

该研究运用生物化学、神经生物学、电生理学、行为学和基因敲除等研究手段,从分子、神经和行为学多层面全方位解析了CO2调控棉铃虫产卵行为的机制,并深入探讨了这一机制在昆虫和植物互作中的生态学意义。为大气CO2浓度变化对昆虫繁殖行为的影响提供了有力证据,对预测气候变化下的生物多样性变迁具有重要理论价值,也为全球温室效应下的农业害虫防控提供了新的思路。

中国农业科学院植物保护研究所王桂荣研究员和刘杨研究员为论文通讯作者,农业基因组研究所和植物保护研究所联合培养博士后陈秋燕为论文第一作者。农业基因组所常贺坦研究员、博士后马百伟、博士后李彬,已出站博士后郭孟博(现为浙江农林大学副教授)和曹松(现为华中师范大学讲师),植保所张天涛副研究员和博士生王晓晴,挪威科技大学Bente Gunnveig Berg教授和Xi Chu博士以及马克斯.普朗克研究所Bill S. Hansson教授等共同参与了该研究。研究得到国家自然科学基金、中国农业科学院科技创新工程基础科学研究中心等项目的资助。