一排排大小不同的盒子,摆在实验室的架子和桌子上,盒子里装着各种各样的东西,有的是一株植物,有的是一层麦麸,也有的是液体。但不论是植物上,还是麦麸中,都养着密密麻麻的昆虫,蚜虫、棉铃虫、地老虎、白星花金龟……这些虫子,都是重要的农业害虫。但在这里,它们还有另外一个身份——被实验者。

在植保研究中,养殖害虫是基础工作之一,每一个从事植保研究的科研人员,都是从养殖害虫、了解害虫开始的。

新京报记者实地探访了中国农科院植保所养殖害虫的实验室,了解害虫的秘密,以及农业科学家们养害虫的故事。

养害虫,是研究也是学习

寒冬里的北京,寒潮还在肆虐,室外温度接近0℃,人们更习惯于留在温暖的室内。不过,植保所植物病虫害生物学国家重点实验室的房间里,温度和湿度都远超普通的房间,恍若南方的夏季,温暖而潮湿,最适合昆虫生长。

中国农科院植保所研究员李克斌的实验室里,几个学生正在伏案工作,面前摆着烧瓶、培养皿、显微镜等。他们将土壤溶入水中,然后让土壤沉淀,再分离出水中微小的虫子,放入培养皿,几寸大小的培养皿中,可能有数千万个虫子,只有在显微镜下,才能看到水中密密麻麻的线状虫子。

另一面的桌子上,一排更大的塑料盒子里,铺着糕点小块状物,在这些小的块状物上,爬满了肉乎乎的小虫子,这些虫子是地老虎,一种主要危害花生等作物的迁飞性害虫,其成虫可以迁飞数千公里。

在这栋楼里,李克斌有三间养殖这些害虫的实验室,养着10多种农业害虫,夏天的时候,这个数量还会增多。

李克斌团队的实验室人员正在做实验。新京报记者 王巍 摄

“养殖害虫,是基础性工作,是每一个植保研究者必备的技能,”李克斌说。

每一个从事植保研究的人,最初都是从养殖害虫开始的。李克斌的学生如此,他自己当年也是如此。李克斌最早开始养这些虫子,还是20多年前的1993年。李克斌告诉记者,那一年,他本科毕业后进行硕士研究工作,做的第一件事情,就是养殖家蝇,也就是苍蝇。苍蝇是一种高蛋白昆虫,可以做成复合氨基酸产品,充当动物饲料添加剂,甚至食品添加剂等。硕士毕业后,李克斌进入中国农科院植保所,做迁飞性害虫研究,那时候,养的最多的,是黏虫,黏虫是历史上农业危害极大的一种害虫,食谱广泛,迁飞性强,间歇爆发,危害非常强。

作为植保研究人员,害虫是必然的研究对象,但田间害虫有季节性,不可能常年都有,因此,养殖是最合适的办法,任何时候都可以研究、实验。而且,对刚刚进入科研领域的学生来说,养殖这些害虫,也是了解害虫最好的途径。

抓虫子,其实也非常有趣

在植保所中,大部分农业害虫都有科研人员养殖,新入学的学生,可以在第一时间接触、引种、养殖这些虫子,了解它们。

但即便如此,他们也需要去田间地头,寻找和捕捉各种各样的害虫。因为实验室里繁衍迭代的虫子,和田间繁衍的虫子,毕竟还有差别,而且,经常也有新的害虫出现或爆发,需要大量养殖、尽快找到防治的办法。

捉虫子的方法有很多,对土壤中的虫子,可以通过直接采样的方式,将土壤带回实验室,这有很多好处,首先可以直接分离出土壤中的害虫,其次还可以研究和观察土壤的情况,了解害虫生存、繁衍的环境。

地表以上的害虫,也有不同的办法,比如灯诱。“小时候种棉花,缺少药物,用物理的方法诱虫子,晚上在地里放一个大木盆,盆里装水,再点一个煤油灯,第二天早上去看,一定会淹死一大盆。这其实就是一种很有效的方法,只不过我们要活捉,肯定不能等到第二天早晨再去收集。”李克斌说。

灯诱的方法,源于部分昆虫的趋光性,科学家们利用昆虫的本性,既可以捕捉它们做实验,也可以直接用在消灭害虫的领域。李克斌还讲了一个预防草地螟的故事,草地螟是一种迁飞性害虫,2008年,草地螟大爆发,夏季从内蒙古一直往南迁飞,经过北京。当时正值北京奥运会,夜里场馆非常亮,草地螟会集中在场馆,导致转播等出现问题,甚至直接影响比赛。当时,植保所的一位科学家设计了一套方案,在北京北部设了一排高空探照灯,夜晚在空中照出一条极亮的光带,吸引草地螟,就地消灭,不仅保障奥运会,也在一定规模上,阻止了部分草地螟的迁飞。

2018年底,草地贪夜蛾入侵我国,科研人员第一时间进行了捕捉和研究,研发防治方法。在李克斌的实验室里,就养着一部分草地贪夜蛾,它们被养在一个个多孔板上,用来做药物试验。多孔板是一种扁平的塑料盒子,里面被隔成一个个小格子,每个格子里只养一只,主要是用来做对照试验,比如探索不同浓度的药物对虫子的灭杀能力时,就需要这样的多孔板。

先害怕,慢慢会养出感情

李克斌只养了一小部分草地贪夜蛾。而在中国农科院植保所副研究员崔丽的实验室里,则大量养殖着这种“明星害虫”。

崔丽研究的专业是农药学,而草地贪夜蛾作为当前危害最严重的害虫之一,是她近两年研究的重点对象,为此,她用了一间专门的实验室来饲养。

实验室里,放着很多形态各异的盒子,养着不同生长阶段的草地贪夜蛾。草地贪夜蛾是一种完全变态的昆虫,一生要经历卵、幼虫、蛹、成虫四种虫态,每一种形态,都需要不同的饲养环境。

草地贪夜蛾的成虫是蛾的形态,被养殖在一个黑色的笼子里,笼子像家中常见的圆形小垃圾桶,但有细密的网格,透气透光,从外面就可以看到,内壁上趴着许多蛾子,正是草地贪夜蛾成虫。

笼子顶上盖着一张纱布,防止蛾子飞出来。笼子底部,斜斜放着一张张折成波浪形的白纸,白纸上,草地贪夜蛾的卵粒紧密排列。每天早晨,崔丽和她的学生,都要把这些产满了卵的纸或者纱布取出来,再放入一个密封的塑料袋中,不用扎孔,里面的空气足够卵孵化出来。

孵化后的草地贪夜蛾,就变成幼虫了,养在一个个小盒子里,用人工饲料喂养它长大,化蛹,然后再破茧而出,完成一个世代。

在昆虫研究中,从卵到成虫,被称为一个世代。大部分昆虫完成一个世代的时间很短,草地贪夜蛾一个月左右即可完成一个世代。所以,哪怕仅仅在这间小小的实验室里,它的数量也极为恐怖。

这些密密麻麻的卵、幼虫、蛹,还有可能到处乱飞的蛾子,或许会引发大部分人的密集恐惧症,但对养惯了虫子的科研人员来说,是最司空见惯的场景,他们可以关注到每一个虫子的生存状态,是否生病、活力强弱……

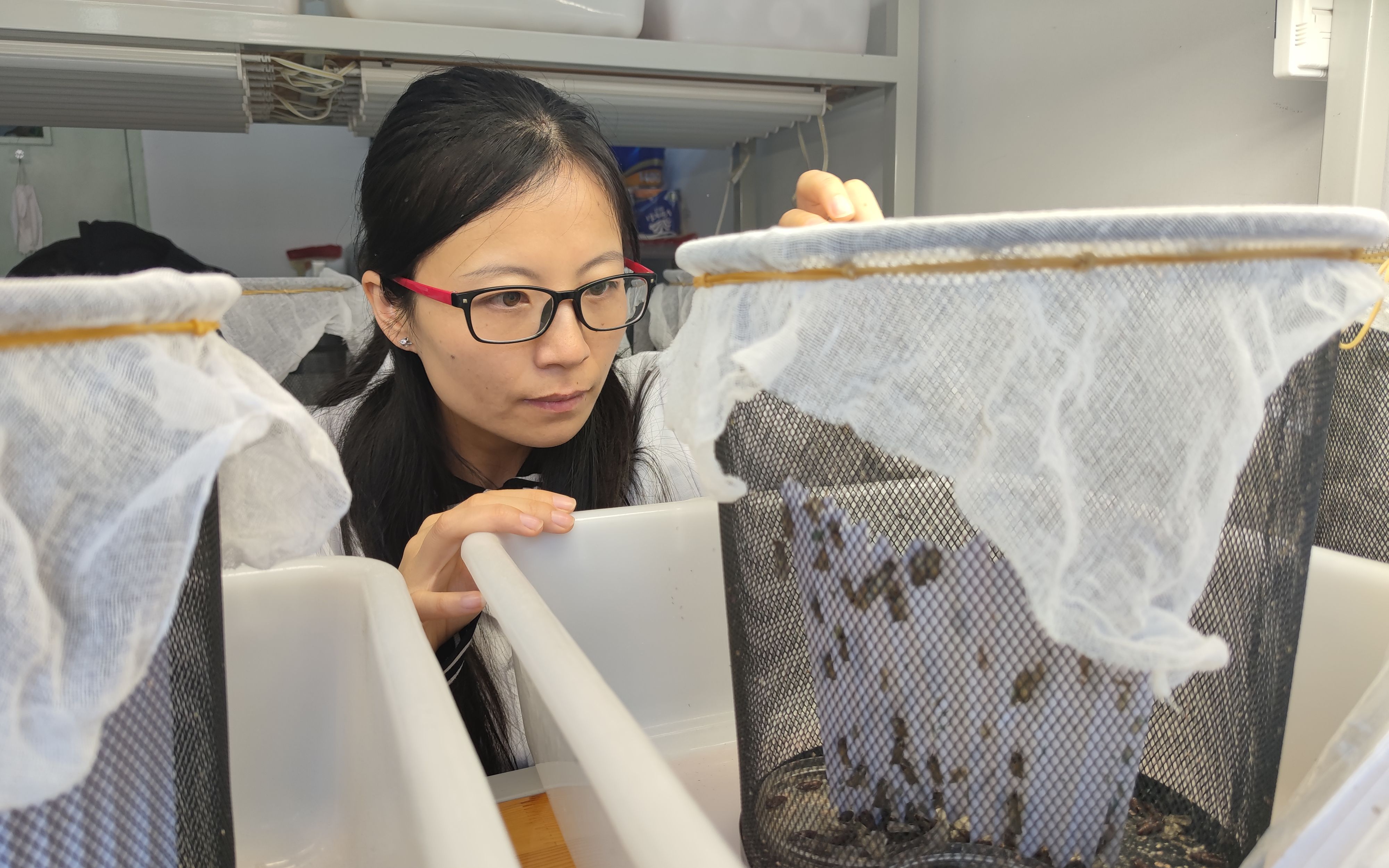

中国农科院植保所副研究员崔丽在实验室里忙碌 新京报记者 王巍 摄

“最开始养的时候,都很害怕,尤其是女生,小姑娘一般更怕这些虫子。但是时间长了,慢慢就会喜欢上它们,如果养得好,就很兴奋,养不好,就会沮丧。”崔丽告诉记者,很多植保专业的女生,把养殖的虫子称为“虫虫”,如果饲养不好,会很伤心。

养不活,害虫也很“脆弱”

害虫是农业生产中最主要的危害之一,大部分害虫是无法灭绝的,只能控制在一定范围内,打不死,灭不掉,给农业生产带来了无数麻烦。

但养在实验室里的害虫,却还有另外一个让养殖者烦恼的问题——养不活。“田里打不死,室内养不活,是害虫研究经常要面临的问题,”崔丽说。

不论是李克斌还是崔丽,抑或是其他养殖害虫的科研人员,都曾为养活这些害虫而费尽心思,有的害虫生在土里,不能晒太阳,阳光中的紫外线会杀死它,所以需要遮光的环境。有的需要潮湿温暖,有的则不能太湿……

科研人员需要为每一种害虫营造合适的环境,且提供健康的食物,为此还需要自己研发饲料,有些饲料甚至已经取得了专利。

即便如此,依然有很多科研人员都遭遇过害虫大面积死亡、甚至全部死亡的经历。李克斌告诉记者,他就经历过一次,当时是食物不干净,导致实验室里的虫子大面积死亡。从那以后,他们就不在外面买喂养虫子的蔬菜等材料了,改为配置专门的饲料。

崔丽养殖草地贪夜蛾的实验室里,门口有一张长条桌,桌上放着一个微波炉,初进这里的人,常会以为这是实验人员热午餐的地方,但实际上,微波炉是为虫子制作食物的。虫子的食物主要是大豆面、玉米面等混合而成的饲料,在微波炉中蒸熟,冷却后即可食用。

之所以如此小心,是因为实验室里养殖的虫子,都非常珍贵,它们在实验室里繁衍了许多年,经过了无数代的进化、变异,同时还经过了无数农药、环境实验,体内所携带的基因非常珍贵且独有,一旦发生大面积的死亡,损失几乎不可弥补。

除了死亡,虫子还有可能生病,对科研人员来说,这也是难得的研究机会。事实上,通过病菌、真菌等方式,使虫子生病死亡,也是植保所使用的方式之一,而且这种方式更加生态和环保。

李克斌的实验室里,有一个专门培养真菌的区域,白色的真菌被养在培养皿中,层层叠叠地放在架子上,这是白僵菌,一种在今天普遍使用的杀虫真菌。感染白僵菌的害虫,体表会生出一层白色的绒毛,然后死亡,在此过程中,害虫会逐渐僵化。类似的还有绿僵菌,和白僵菌一样,都是已经非常成熟的杀虫方法和植保手段。

养虫子,不过是一种手段

的实验室里,他和学生们正在分离和培养的虫子,名叫樱桃异小杆线虫,这是他们5年前在河北廊坊的土壤样本中找到的,这种线虫有侵染其他害虫的能力,因此,发现之后,他们在实验室中做了很多侵染实验,实验所用的害虫,其实都是科研人员所饲养的。

实验发现,这种只有在显微镜下才能看到的虫子,可以侵染许多害虫,比如花生的主要害虫暗黑鳃金龟,被樱桃异小杆线虫侵染的暗黑鳃金龟,死亡率达到80%以上。而且,樱桃异小杆线虫的抗逆性很强,在许多环境中都能生存,是优秀的生物杀虫剂素材。

基于这一发现,李克斌他们把樱桃异小杆线虫做成了生物制剂,因为樱桃异小杆线虫个体非常小,所以在一定剂量的制剂中,可以包含巨大数量的虫子,只要保持它们在一定时间内的活性即可。当这些制剂被喷洒到田间,它们就会在土壤中存活、繁衍,侵染和杀死特定的害虫。

其实,对科研人员来说,养殖害虫,只是一种手段,一种基础工作,所有养殖的害虫,都是用于各种实验,而这些实验的最终目的,也是为了防止它们侵害农业。

“害虫其实是一个俗称,并不是只有昆虫,一般来说,只要对农业生产有害的生物,都可以叫做害虫,实际上,俗称的害虫有昆虫纲的,也有蛛形纲、线虫纲等。”李克斌说。

不同的实验,利用这些害虫的方式也不同,比如研制农药时,害虫会用来做不同药剂、不同剂量的杀虫效果实验。

除了实验药物,被天敌侵染、吃掉等,实验室里的害虫,还可以用来做很多不同的实验,比如研究药剂作用机理,崔丽告诉记者,“比如昆虫生长调节剂,主要是打断昆虫生长节奏的药剂,使它不能蜕皮,自然也就不能成长、繁殖,作为研究者,必须清楚其中的机理,到底是怎么打断生长节奏的,弄明白了,就可以研发出更好的药剂。再如神经毒剂,可以让昆虫很快麻痹、死亡。但究竟是怎么作用于昆虫的神经系统的,具体作用于哪一个蛋白,都需要弄明白。”

许多重要的实验中,都需要用到害虫,或者是害虫的某一部分,这些工作,同样是科研人员的基础工作,李克斌介绍,“比如研究神经反应,一个不到1毫米的虫子,要在显微镜下取出它的神经。这还不是最难的,我自己做过的最难的,是活体取出蝇虫的咽侧体,就在它的后脑部分,非常小,取出来还需要具有活性。”

类似的故事,任何植保研究者都经历过,比如研究害虫肠道菌群的活动情况,就需要取出昆虫的肠道,因为太小,所以一次实验,可能需要数千个昆虫的肠道才行,“这些都是基本功,”李克斌说。

小虫子,一直起着大作用

如果有心,这些养在实验室里的害虫,所经历的故事,完全可以编出一本“害虫的一万种死法”。不过,害虫不存在动物伦理的问题,“没有人会因为踩死一只蚂蚁而受到道德的谴责”。

而且,见识过太多害虫为害的农田后,反而会对植保研究更加投入。李克斌告诉记者,“我见过很多把作物咬成光秃秃的害虫,一大片一大片的农田被虫子毁了,那时候只有痛惜。还有更可怕的,比如蝗虫,人们说蝗虫过境,寸草不生,不是夸张,是真的,蝗虫群的规模一旦起来,虫群经过的地方,所有的绿色都会消失不见。”

事实上,正是这些养在实验室的“害虫”做出的“贡献”,才让人类有了更多防治害虫的办法,让人类可以更有效地保护我们的粮食和蔬菜,可以说,每一个人,都在享受着植保研究的成果。

以草地贪夜蛾防治为例,草地贪夜蛾于2018年入侵我国,仅仅1年多的时间,我国就发布了完整的《草地贪夜蛾防治手册》,让任何地方的农业生产者,都可以通过有效的方式进行防治,将草地贪夜蛾的为害程度降到最低。其中就有崔丽实验室中所养殖的草地贪夜蛾,所做出的贡献。当然,同样也有李克斌以及所有相关领域的科研人员,所养殖的草地贪夜蛾的贡献。

植研究的目的是防治农业生产中的危害,这是长期的工作。

以棉铃虫为例,这是崔丽早期重点研究的农业害虫,棉铃虫在上世纪八九十年代,曾经造成过极大的危害,致使不少地方棉花绝产,一直到抗虫棉的推广种植。即便如此,棉铃虫对玉米、蔬菜等作物的危害也仍不可小觑,事实上,至今它还是棉花生产中的第一大害虫。因此,对于棉铃虫的研究从未中断。

崔丽告诉记者,在中国农科院植保所,科研人员们养殖着各种各样的农业害虫、害虫天敌,几乎囊括大部分主要的害虫。同时,全国范围内的各个研究机构、研发者、植保人员,也都会养殖害虫。只是为了更加清楚和深入地了解它们,防治它们。

共生论,防治是长期的事

是否可以认为,科研人员养殖害虫,最终的目的是为了杀死它们呢?

其实,这并不准确,因为大部分害虫,其实是很难被消灭的,它们太多了,生存的环境太复杂了,进化和变异的速度也太快了。而且,害虫本身,也是生态系统中的一部分,即便可以完全消灭,消灭后的结果,是否得不偿失,仍未可知。

更不用说,害虫本身就具有非常复杂的特性,并不一定就全是坏处,没有好处。

“害虫是从人类利益的角度去划分的,对我们有害的被认为是害虫,实际上,它们本身只是生存在那里而已,”崔丽说,而且,有害和有益,也不完全是一成不变的,有时候也会不断变化。

芫菁是一种功能多变的昆虫,芫菁的幼虫对农业无害,甚至有益,李克斌介绍,芫菁幼虫吃蝗虫的卵和幼虫,这显然可以看作是一种益虫。但芫菁的成虫又会吃植物的叶片,又变成害虫了。还有白星花金龟,成虫会危害作物,但幼虫不会,还会分解粪便、秸秆等有机物,对农田环境有利。

害虫益虫的世界,也不是完全黑白分明的。这需要科研人员付出更多的精力和细心,用其利而避其害。当然,要想做到这一点,基础的工作,同样是养殖它们,研究它们,了解它们。

因此,对害虫的研究,和害虫的抗争,是农业科研中长期的工作。李克斌告诉记者,植保工作者,其实也可以看作是植物医生。植物医生们,和自然界中的各种生物打交道,许多传统的自然观念也适用于植保工作。比如天人合一,人与自然的和谐共生等。

“换个角度看虫害的话,就可以理解。在自然的平衡下,一般不太可能出现某一种生物突然大爆发的现象,一旦出现,也就说明某种平衡被打破了。如果植保工作者能够提前做好预防,保持平衡,或者在平衡破坏后,迅速控制情况,恢复平衡,就有可能把虫害降到最低。所以,养虫子,不仅仅只是为了杀死害虫,也要了解害虫,更好地维护生态平衡的意义。”李克斌说。